Étiquettes

Vingt ans plus tard, la guerre continue d’influencer la politique, surtout pour le pire.

Michael Hirsh, chroniqueur pour Foreign Policy.

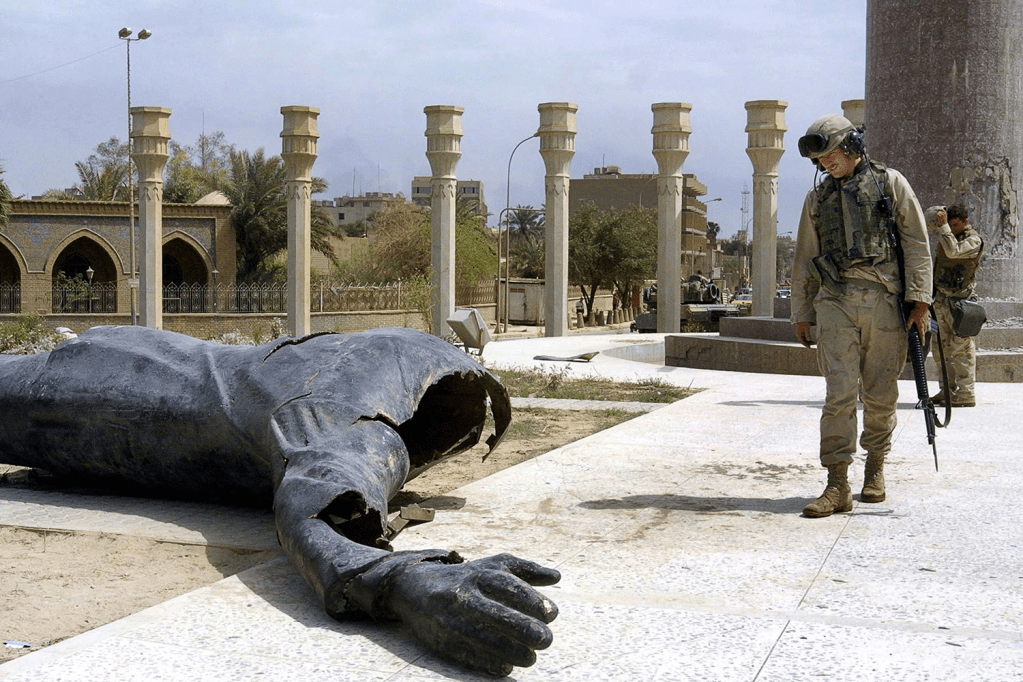

« La guerre est un maître sévère », écrivait Thucydide il y a près de 2 500 ans. Depuis lors, les grandes nations ont souvent cherché à tirer des leçons des guerres qu’elles ont menées, en particulier des guerres mauvaises ou stupides. Mais on ne peut pas vraiment en dire autant des États-Unis, qui ont envahi l’Irak il y a 20 ans dimanche. (Le 19 mars 2003 a marqué le début de la guerre aérienne « shock and awe »).

Compte tenu de ses effets à long terme, l’invasion de l’Irak a constitué l’une des erreurs stratégiques les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Pourtant, très peu de discussions ont eu lieu sur les raisons de cette situation, et sur les raisons pour lesquelles ce qui s’est passé il y a vingt ans n’est pas du tout une leçon d’histoire, mais fait plutôt partie d’un cours permanent sur les événements actuels.

L’orgueil et la démesure de l’invasion de l’Irak – une itération ultérieure de l' »audace téméraire » que Thucydide, l’historien grec, attribuait aux Grecs bellicistes de la guerre du Péloponnèse – sont encore parmi nous aujourd’hui et façonnent notre époque. Les séquelles de l’Irak ont considérablement réduit la position des États-Unis au Moyen-Orient, ouvrant récemment la voie au rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite par l’entremise de la Chine. Le détournement inutile vers l’Irak – et l’épuisement des ressources et de l’attention des États-Unis qui en a résulté – a préparé le terrain pour l’échec de Washington en Afghanistan, qui dure depuis 20 ans et qui a humilié le président américain Joe Biden lorsqu’il a retiré précipitamment toutes les troupes américaines, déclarant en août 2021 qu’il mettait un terme aux efforts des États-Unis pour « refaire d’autres pays ».

La catastrophe afghane a à son tour projeté une image de faiblesse panique dans laquelle le président russe Vladimir Poutine semble avoir puisé de faux encouragements en envahissant l’Ukraine. (Le désastre auto-créé de l’Irak a mis en évidence la faiblesse militaire des États-Unis, apprenant au reste du monde comment déjouer et combattre ce qui était autrefois considéré comme une superpuissance inattaquable. On peut dire qu’il a transformé la politique américaine en contribuant à discréditer l’establishment politique à Washington et à ouvrir la voie à l’ancien président américain Donald Trump et à son néo-isolationnisme « L’Amérique d’abord ». Un autre effet domestique peu noté des guerres jumelles en Afghanistan et en Irak est qu’elles ont considérablement aggravé la crise des opioïdes aux États-Unis, car un ministère des anciens combattants mal préparé a chroniquement surprescrit du fentanyl et d’autres médicaments aux membres blessés et traumatisés du service.

La guerre d’Irak a-t-elle donc eu des effets positifs ? Oui, mais elles ne sont pas très encourageantes. En effet, une étude de l’armée américaine a révélé qu' »un Iran enhardi et expansionniste semble être le seul vainqueur » de la guerre.

Certes, l’Irak n’est plus dirigé par le tyran anti-américain

Saddam Hussein. Au lieu de cela, il est vaguement gouverné par un ensemble de politiciens corrompus qui se chamaillent et qui seraient probablement anti-américains, sauf que s’ils l’étaient, ils seraient renversés (soit par l’Iran, soit par l’État islamique) s’il n’y avait pas les quelque 2 500 soldats américains qui restent sur place.

Certains experts militaires estiment également que l’armée américaine a tiré de précieux enseignements sur les graves limites des opérations de contre-insurrection. Même si l’invasion initiale était une erreur, les États-Unis ont réussi à vaincre à la fois l’insurrection irakienne et l’occupation de l’État islamique qui a suivi. Pourtant, il ne s’agissait pas de modèles de réussite ou de stratégie future, note C. Anthony Pfaff, colonel de l’armée à la retraite qui enseigne à l’École de guerre de l’armée. « Ce que je ne vois pas, c’est la transformation de ces succès opérationnels en succès stratégiques », a-t-il déclaré.

Ironiquement, la leçon la plus importante à tirer du succès initial de l’insurrection irakienne et du triomphe des talibans est l’efficacité des insurrections contre les puissances envahissantes, comme les Français et les Norvégiens pendant la Seconde Guerre mondiale. « Mais nous n’aimons pas trop en parler, car nous serions alors des nazis », a déclaré David Kilcullen, auteur du livre The Dragons and the Snakes : How the Rest Learned to Fight the West.

L’expérience de l’Irak et de l’Afghanistan a prouvé sans l’ombre d’un doute qu’aucune somme d’argent et de force de la part d’une superpuissance ne changera le résultat sur le terrain sans la mise en place d’un gouvernement légitime.

L’expérience de l’Irak et de l’Afghanistan, combinée à l’expérience antérieure de la défaite des États-Unis au Viêt Nam, a prouvé sans l’ombre d’un doute qu’aucune somme d’argent et aucune force de la part d’une superpuissance ne changeront le résultat sur le terrain sans la mise en place d’un gouvernement légitime. Et Washington s’est trouvé dans l’incapacité de mettre cela en œuvre au Viêt Nam, en Afghanistan ou en Irak.

Même cette leçon a été longue à apprendre, a déclaré Andrew Wiest, codirecteur du Centre d’étude de la guerre et de la société à l’université du Mississippi du Sud. Wiest affirme que pendant trop longtemps, les États-Unis ont répété en Afghanistan les mêmes erreurs qu’au Viêt Nam, à savoir un soutien illimité à un gouvernement non viable. En outre, « le détournement vers l’Irak a eu un impact considérable sur la guerre en Afghanistan et l’a peut-être même condamnée », m’a-t-il dit dans un courriel. Ce point, écrit M. Wiest, « n’a pas été suffisamment débattu ».

La question est de savoir si ces leçons seront retenues, car la guerre est rarement discutée. Même aujourd’hui, il n’y a pas de débat public sérieux sur ce qui a mal tourné. Cela n’est guère surprenant si l’on considère que, à commencer par M. Biden, un grand nombre des fonctionnaires et des experts qui ont soutenu l’invasion sont toujours aux commandes du gouvernement et des médias. (Il s’agit non seulement des principaux républicains et conservateurs, mais aussi des principaux démocrates, comme John Kerry, qui est aujourd’hui l’envoyé de M. Biden pour les questions climatiques).

Étonnamment, même l’administration de George W. Bush, qui a lancé la guerre en Irak, n’a jamais « réfléchi de manière systémique au défi fondamental » du terrorisme après le 11 septembre, écrit l’historien Melvyn Leffler, de l’université de Virginie, dans un nouvel ouvrage intitulé Confronting Saddam Hussein : George W. Bush et l’invasion de l’Irak. Comme l’a écrit le secrétaire américain à la défense de l’époque, Donald Rumsfeld, dans un mémo qui a fait l’objet d’une fuite en octobre 2003, « nous manquons d’indicateurs pour savoir si nous sommes en train de gagner ou de perdre la guerre mondiale contre le terrorisme ».

Aucun « indicateur » fiable n’a jamais été trouvé au cours des deux décennies qui ont suivi. « Nous disposions de toutes sortes d’indicateurs et en recherchions constamment d’autres », a déclaré M. Pfaff, qui a servi dans les services de renseignement de l’armée pendant la guerre, mais « nous n’avons jamais pu déterminer comment relier ces indicateurs à des résultats stratégiques ». Aucune raison n’a jamais été donnée pour justifier l’invasion de l’Irak, si ce n’est que l’administration ressentait le besoin urgent de réaffirmer la puissance américaine après le traumatisme du 11 septembre. Après qu’il s’est avéré que les craintes concernant les liens de Saddam avec Al-Qaïda et sa cache supposée d’armes de destruction massive n’étaient pas fondées, l’administration Bush a poursuivi un plan vague et mal pensé d’affirmation de la puissance et des valeurs américaines dans la région. En devenant une puissance occupante au cœur du monde arabe – souvent brutale, comme l’ont montré les tortures pratiquées à Abou Ghraib et dans d’autres prisons -, Washington n’a fait qu’attiser de nouvelles vagues de terrorisme.

« Bush et ses conseillers n’ont jamais vraiment compris que l’anti-américanisme qui traverse le monde islamique n’est pas le résultat de la haine des Arabes pour les valeurs américaines, mais la conséquence de leur ressentiment à l’égard des actes américains.

« Bush et ses conseillers n’ont jamais vraiment compris que l’anti-américanisme qui traverse le monde islamique n’est pas le résultat de la haine des Arabes pour les valeurs américaines, mais la conséquence de leur ressentiment à l’égard des actes américains – le soutien de Washington aux régimes répressifs, son soutien à Israël, sa politique de sanctions en Irak, ses présences militaires en Terre sainte des musulmans (Arabie saoudite), sa quête de pétrole et son rôle hégémonique dans leur voisinage », écrit M. Leffler.

L’invasion de l’Irak « remporte certainement la palme du manque de préparation. Pourtant, le peu de préparation qu’il y a eu a fait perdre de l’air à la mission afghane dès le début », a déclaré James Dobbins, l’ancien envoyé de Bush en Afghanistan. Harold Koh, ancien haut fonctionnaire de l’administration Obama, estime qu’il s’agit là du « péché originel » de la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. « Si nous n’avions pas envahi l’Irak, si nous avions utilisé les ressources ailleurs et si nous avions correctement évalué la situation au départ, beaucoup de choses ne se seraient pas produites », m’a-t-il dit à l’occasion du 15e anniversaire du 11 septembre.

Selon M. Kilcullen, un autre problème réside dans le fait qu’en raison du grand nombre de hauts fonctionnaires et de hauts responsables militaires qui ont signé l’invasion, il n’y a eu que très peu, voire pas du tout, d’obligation de rendre des comptes par la suite. Il compare cette situation à la manière dont d’autres grandes puissances, depuis la Rome antique et la bataille de Cannae, ont tiré les leçons de leurs erreurs. « Mais cela ne fonctionne que si vous reconnaissez que vous avez été vaincu », a déclaré M. Kilcullen. « Une chose que nous ne faisons pas, c’est punir les généraux pour avoir perdu des guerres.

Petit à petit, certains des plus fervents partisans de la guerre reconnaissent qu’ils se sont trompés. Parmi eux, le chroniqueur du Washington Post Max Boot, qui avait autrefois violemment critiqué tous les dissidents du plan d’invasion. « Je ne suis plus un néoconservateur », écrit-il ce mois-ci dans Foreign Affairs, ajoutant : « Je suis aujourd’hui gêné lorsque je lis certains des articles que j’ai écrits à l’époque. … Avec le recul, il s’agissait d’une naïveté dangereuse née d’une combinaison d’orgueil post-guerre froide et d’inquiétude post-11 septembre ».

Boot – qui, en tant que rédacteur en chef du Wall Street Journal, a publié un article prémonitoire de Brent Scowcroft, ancien conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président américain George H.W. Bush, qui mettait en garde contre le désastre à venir en Irak – écrit qu’il « n’a pas tenu compte de ces avertissements parce que j’étais ébloui par la puissance de l’armée américaine après ses victoires dans la guerre froide ». J’ai été ébloui par la puissance de l’armée américaine après ses victoires dans la guerre du Golfe et l’invasion de l’Afghanistan, ainsi que par les arguments d’universitaires néoconservateurs tels que Bernard Lewis et Fouad Ajami, selon lesquels l’Irak offrait un terreau fertile à la démocratie. Avec le recul, je suis stupéfait et consterné d’avoir été la proie de ces illusions de masse ». M. Boot déplore également le fait que « nombre de mes anciens alliés idéologiques ne soient pas parvenus aux mêmes conclusions quant à la folie du changement de régime ».

Malgré cela, Boot et d’autres ont tendance à ignorer ou à minimiser l’impact de l’Irak sur la campagne ratée des États-Unis en Afghanistan. L’Irak s’avérera-t-il être le Canna de l’Amérique, une folie dont elle peut encore se remettre, comme Rome l’a fait lorsqu’elle a détruit Carthage ? Ou bien le désastre de l’Irak – et la soi-disant guerre éternelle qui en a découlé – ressemblera-t-il davantage à l’équivalent moderne de la bataille de la forêt de Teutoburg, où l’expansion vers le nord de l’Empire romain a été stoppée pour de bon au bord du Rhin par des tribus germaniques en l’an 9 de notre ère ? En d’autres termes, l’aventure irakienne pourrait marquer un point final décisif dans l’expansion de l’influence américaine au Moyen-Orient.

Selon Edward Watts, historien à l’université de Californie à San Diego et auteur de Mortal Republic : How Rome Fell into Tyranny. Quatre armées romaines ont réussi à s’emparer de Ctésiphon (la capitale parthe et perse située à la périphérie de l’actuelle Bagdad), mais face à une insurrection, les Romains n’ont pas pu tenir la région et le successeur de Trajan, Hadrien, s’est retiré.

« La leçon que Rome a tirée est qu’elle n’avait pas la capacité d’absorber les terres de Mésopotamie. Cette frontière est restée une source de tension, des guerres éclatant régulièrement entre Rome et les Parthes et, plus tard, l’Empire perse pendant les 500 années qui ont suivi », explique M. Watts. « Dans un sens, les dirigeants romains ont reconnu ce que George H.W. Bush a fait en 1990. Il était, et il est toujours, beaucoup plus facile d’envahir la Mésopotamie avec succès que de la tenir ou d’y établir un gouvernement à sa convenance ».

Cette situation présente également des parallèles gênants avec les expériences tardives de l’Amérique au Viêt Nam et en Irak, en particulier en ce qui concerne l’arrogance et l’inconscience de Rumsfeld, dont la hauteur était presque romaine. Déterminé à envahir l’Irak avec un minimum de troupes parce qu’il estimait que la campagne afghane contre les talibans était si facile qu’elle ne pouvait guère être qualifiée de guerre, Rumsfeld s’est lancé dans une série d’abus inconsidérés de l’armée américaine. Non seulement il n’a pas poursuivi le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, et ses lieutenants à Tora Bora, en Afghanistan, ce qui aurait pu mettre rapidement fin à la guerre contre le groupe terroriste, mais il a également décidé cette année-là de réduire au minimum les opérations de stabilité et de limiter le maintien de la paix à Kaboul, ouvrant ainsi la voie au retour des talibans. Au même moment, alors qu’il nie la montée en puissance des talibans, Rumsfeld décide de faire la guerre à l’Irak sans plan d’occupation. Après être entré en Irak, il est resté dans le déni de l’insurrection grandissante dans ce pays, que sa politique a largement contribué à encourager lorsqu’il a démantelé l’armée irakienne et qu’il a ensuite traité ses rebuts et de nombreux autres insurgés irakiens ordinaires comme des terroristes ou des sympathisants d’Al-Qaïda. Et lorsque les conséquences de l’inattention de Rumsfeld à l’égard de l’Afghanistan ont commencé à se faire sentir au milieu des années 2000, il a continué à prétendre que le pays était stable, en prononçant des discours sur le fait que l’Afghanistan se portait bien sous l' »empreinte modeste » des États-Unis.

S’il y a une leçon durable à tirer de la débâcle irakienne, c’est peut-être que l’armée américaine ne sera plus à la pointe de l’influence américaine à l’étranger.

S’il y a une leçon durable à tirer de la débâcle irakienne, c’est peut-être que, comme l’a indiqué M. Biden après le retrait de l’Afghanistan en 2021, l’armée américaine ne sera plus à la pointe de l’influence américaine à l’étranger.

« Alors que nous tournons la page de la politique étrangère qui a guidé notre nation au cours des deux dernières décennies, nous devons apprendre de nos erreurs », a déclaré M. Biden. L’influence des États-Unis ne passera plus « par des déploiements militaires sans fin, mais par la diplomatie, les outils économiques et le ralliement du reste du monde ».

Peut-être. Mais la question qui se pose à l’avenir est de savoir si l’intelligentsia américaine en matière de sécurité nationale parviendra un jour à comprendre la fin de la domination militaire totale des États-Unis, l’ère dite de la « bombe intelligente » qui a débuté par une victoire rapide lors de la première guerre du Golfe, d’autant plus que le retour de la guerre industrialisée en Ukraine signifie qu’une toute nouvelle réflexion est nécessaire. Si Washington ne tire pas pleinement les leçons des dernières décennies, il est peu probable qu’elle comprenne un jour celles qui l’attendent.

Michael Hirsh est chroniqueur pour Foreign Policy. Il est l’auteur de deux livres : Capital Offense : How Washington’s Wise Men Turned America’s Future Over to Wall Street et At War With Ourselves : Why America Is Squandering Its Chance to Build a Better World (En guerre contre nous-mêmes : pourquoi l’Amérique gâche sa chance de construire un monde meilleur).

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.