Étiquettes

Des dizaines d’écrivains et de photographes palestiniens, dont beaucoup ont été tués, sont déterminés à nous faire voir l’horreur de ce génocide. Ils vaincront les mensonges des assassins.

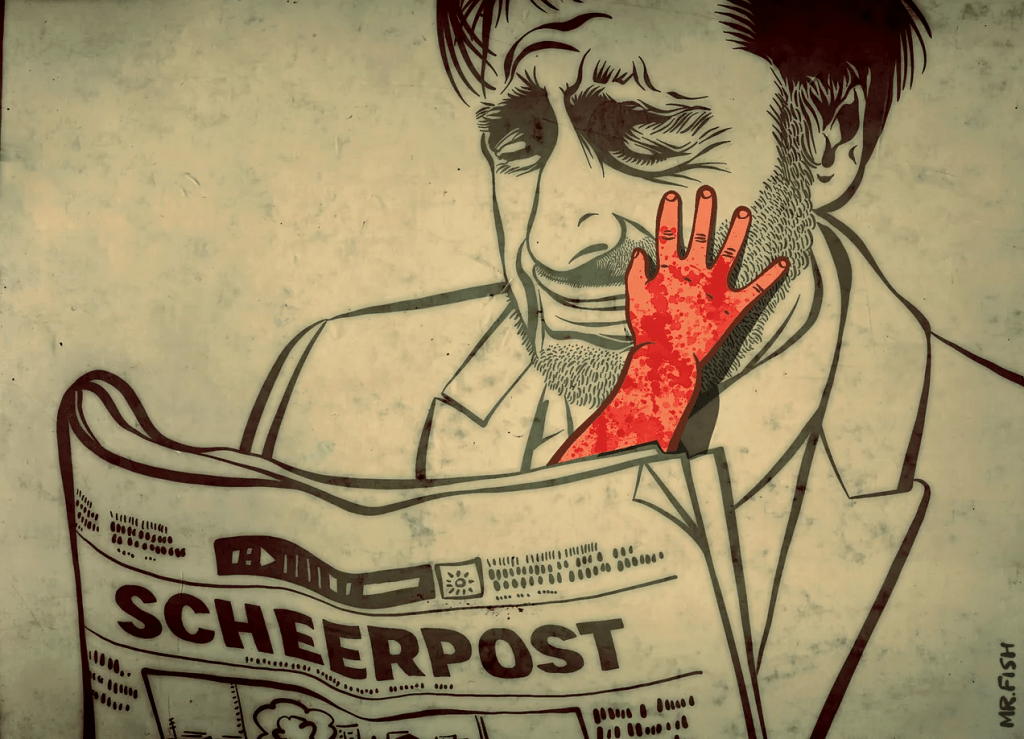

Chris Hedges

Écrire et photographier en temps de guerre sont des actes de résistance, des actes de foi. Ils affirment la conviction qu’un jour – un jour que les écrivains, les journalistes et les photographes ne verront peut-être jamais – les mots et les images susciteront l’empathie, la compréhension, l’indignation et apporteront la sagesse. Ils relatent non seulement les faits, bien que les faits soient importants, mais aussi la texture, le caractère sacré et le chagrin des vies et des communautés perdues. Ils racontent au monde ce qu’est la guerre, comment ceux qui sont pris dans la gueule du loup endurent, comment il y a ceux qui se sacrifient pour les autres et ceux qui ne le font pas, ce que sont la peur et la faim, ce qu’est la mort. Ils transmettent les cris des enfants, les gémissements de douleur des mères, la lutte quotidienne face à la violence industrielle sauvage, le triomphe de leur humanité à travers la saleté, la maladie, l’humiliation et la peur. C’est pourquoi les écrivains, les photographes et les journalistes sont la cible des agresseurs en temps de guerre – y compris les Israéliens – qui les réduisent à néant. Ils sont les témoins du mal, un mal que les agresseurs veulent enterrer et oublier. Ils dénoncent les mensonges. Ils condamnent, même depuis la tombe, leurs assassins. Depuis le 7 octobre, Israël a tué au moins 13 poètes et écrivains palestiniens, ainsi qu’au moins 67 journalistes et professionnels des médias à Gaza et trois au Liban.

J’ai fait l’expérience de la futilité et de l’indignation lorsque j’ai couvert la guerre. Je me suis demandé si j’en avais fait assez ou si le jeu en valait la chandelle. Mais vous continuez parce que ne rien faire, c’est être complice. Vous faites des reportages parce que vous vous sentez concernés. Vous ferez en sorte qu’il soit difficile pour les assassins de nier leurs crimes.

Cela m’amène à parler du romancier et dramaturge palestinien Atef Abu Saif. Lui et son fils de 15 ans, Yasser, qui vivent en Cisjordanie occupée, rendaient visite à leur famille à Gaza – où il est né – lorsqu’Israël a commencé sa campagne de terre brûlée. Atef n’est pas étranger à la violence des occupants israéliens. Il avait deux mois lors de la guerre de 1973 et écrit : « Depuis, je n’ai cessé de vivre des guerres. Tout comme la vie est une pause entre deux morts, la Palestine, en tant que lieu et en tant qu’idée, est une pause au milieu de nombreuses guerres ».

Pendant l’opération « Plomb durci », l’assaut israélien de 2008/2009 sur Gaza, Atef s’est abrité dans le couloir de sa maison familiale de Gaza pendant 22 nuits avec sa femme Hanna et ses deux enfants, alors qu’Israël bombardait et pilonnait. Son livre « The Drone Eats with Me : Diaries from a City Under Fire », est un récit de l’opération Bordure protectrice, l’assaut israélien de 2014 sur Gaza qui a tué 1 523 civils palestiniens, dont 519 enfants.

« Les souvenirs de guerre peuvent être étrangement positifs, car le fait de les avoir signifie que l’on a survécu », note-t-il sardoniquement.

Il a de nouveau fait ce que font les écrivains, y compris le professeur et poète Refaat Alareer, qui a été tué, ainsi que son frère, sa sœur et ses quatre enfants, lors d’une frappe aérienne sur l’immeuble de sa sœur à Gaza le 7 décembre. L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a déclaré qu’Alareer avait été délibérément visé, « bombardé chirurgicalement de tout l’immeuble ». Son assassinat est intervenu après des semaines de « menaces de mort que Refaat a reçues en ligne et par téléphone de la part de comptes israéliens », et il avait déménagé chez sa sœur en raison de ces menaces.

M. Refaat, dont le doctorat portait sur le poète métaphysique John Donne, avait écrit en novembre un poème intitulé « If I Must Die » (Si je dois mourir), qui est devenu son dernier testament. Ce poème a été traduit dans de nombreuses langues. Une lecture du poème par l’acteur Brian Cox a été visionnée près de 30 millions de fois.

Si je dois mourir,

tu dois vivre

pour raconter mon histoire

pour vendre mes affaires

pour acheter un morceau de tissu

et des ficelles,

(faites-le blanc avec une longue queue)

pour qu’un enfant, quelque part à Gaza

en regardant le ciel dans les yeux

en attendant son papa qui est parti en flèche…

et qui n’a dit adieu à personne

pas même à sa chair

pas même à lui-même

voit le cerf-volant, mon cerf-volant que tu as fait,

qui s’envole vers le ciel

et pense un instant qu’un ange est là

ramenant l’amour

Si je dois mourir

qu’elle soit porteuse d’espoir

que ce soit un conte.

Atef, qui vit une fois de plus au milieu des explosions et du carnage causés par les obus et les bombes israéliens, publie avec acharnement ses observations et ses réflexions. Ses récits sont souvent difficiles à transmettre en raison du blocage par Israël de l’Internet et des services téléphoniques. Ils ont été publiés dans le Washington Post, le New York Times, The Nation et Slate.

Le premier jour du bombardement israélien, un ami, le jeune poète et musicien Omar Abu Shawish, est tué, apparemment lors d’un bombardement naval israélien, bien que des rapports ultérieurs aient indiqué qu’il avait été tué par une frappe aérienne alors qu’il se rendait à son travail. Atef s’interroge sur les soldats israéliens qui l’observent, lui et sa famille, avec « leurs lentilles infrarouges et leurs photographies par satellite ». Peuvent-ils « compter les miches de pain dans mon panier ou le nombre de boulettes de falafel dans mon assiette ?Il observe les foules de familles hébétées et désorientées, dont les maisons sont en ruines, transportant « des matelas, des sacs de vêtements, de la nourriture et des boissons ». Il reste muet devant « le supermarché, le bureau de change, le magasin de falafels, les étals de fruits, le salon de parfumerie, le magasin de bonbons, le magasin de jouets – tous brûlés ».

« Il y avait du sang partout, ainsi que des morceaux de jouets d’enfants, des boîtes de conserve du supermarché, des fruits écrasés, des vélos cassés et des bouteilles de parfum brisées », écrit-il. « L’endroit ressemblait à un dessin au fusain d’une ville brûlée par un dragon.

« Je me suis rendu à la Maison de la presse, où les journalistes téléchargeaient frénétiquement des images et rédigeaient des rapports pour leurs agences. J’étais assis avec Bilal, le responsable de la Maison de la presse, lorsqu’une explosion a secoué le bâtiment. Les fenêtres ont volé en éclats et le plafond s’est effondré sur nous par morceaux. Nous avons couru vers le hall central. L’un des journalistes saignait, frappé par des éclats de verre. Au bout de 20 minutes, nous sommes sortis pour inspecter les dégâts. J’ai remarqué que les décorations du Ramadan étaient encore accrochées dans la rue.

« La ville est devenue un terrain vague de décombres et de débris », écrit Atef, qui est ministre de la Culture de l’Autorité palestinienne depuis 2019, dans les premiers jours du bombardement israélien de la ville de Gaza. « De beaux bâtiments tombent comme des colonnes de fumée. Je pense souvent à la fois où l’on m’a tiré dessus quand j’étais enfant, pendant la première Intifada, et où ma mère m’a dit que j’étais en fait mort pendant quelques minutes avant d’être ramené à la vie. Je pense que je peux peut-être faire la même chose cette fois-ci ».

Il laisse son fils adolescent à des membres de sa famille.

« La logique palestinienne veut qu’en temps de guerre, nous dormions tous dans des endroits différents, de sorte que si une partie de la famille est tuée, une autre partie vive », écrit-il. « Les écoles de l’ONU sont de plus en plus bondées de familles déplacées. On espère que le drapeau de l’ONU les sauvera, bien que cela n’ait pas été le cas lors des guerres précédentes. »

Le mardi 17 octobre, il écrit:

Je vois la mort approcher, j’entends ses pas s’amplifier. Je pense qu’il faut en finir. C’est le onzième jour du conflit, mais tous les jours se sont confondus : les mêmes bombardements, la même peur, la même odeur. Aux informations, je lis les noms des morts sur le téléscripteur en bas de l’écran. J’attends que mon nom apparaisse.

Le matin, mon téléphone sonne. C’était Rulla, une parente de Cisjordanie, qui me disait qu’elle avait entendu parler d’une frappe aérienne à Talat Howa, un quartier du sud de la ville de Gaza où vit mon cousin Hatem. Hatem est marié à Huda, la seule sœur de ma femme. Il vit dans un immeuble de quatre étages qui abrite également sa mère, ses frères et leurs familles.

J’ai appelé autour de moi, mais aucun téléphone ne fonctionnait. J’ai marché jusqu’à l’hôpital al-Shifa pour lire les noms : Les listes des morts sont affichées quotidiennement à l’extérieur d’une morgue improvisée. Je pouvais à peine m’approcher du bâtiment : Des milliers de Gazaouis avaient fait de l’hôpital leur maison ; ses jardins, ses couloirs, chaque espace vide ou coin libre abritait une famille. J’ai renoncé et me suis dirigé vers Hatem.

Trente minutes plus tard, j’étais dans sa rue. Rulla avait raison. L’immeuble de Huda et Hatem avait été touché une heure plus tôt. Les corps de leur fille et de leur petite-fille avaient déjà été récupérés ; la seule survivante connue était Wissam, l’une de leurs autres filles, qui avait été transportée aux soins intensifs. Wissam avait été directement opérée, et ses deux jambes et sa main droite avaient été amputées. La cérémonie de remise des diplômes de l’école des beaux-arts avait eu lieu la veille. Elle devra passer le reste de sa vie sans jambes et avec une seule main. « Et les autres ? ai-je demandé à quelqu’un.

« On ne les trouve pas », m’a-t-on répondu.

Au milieu des décombres, nous avons crié : « Allô ? Est-ce que quelqu’un nous entend ? » Nous avons appelé les noms des personnes disparues, en espérant que certaines soient encore en vie. À la fin de la journée, nous avions réussi à retrouver cinq corps, dont celui d’un enfant de trois mois. Nous sommes allés les enterrer au cimetière.

Le soir, je suis allée voir Wissam à l’hôpital, elle était à peine réveillée. Au bout d’une demi-heure, elle m’a demandé « Khalo [Oncle], je rêve, n’est-ce pas ? »

J’ai répondu : « Nous sommes tous dans un rêve. »

« Mon rêve est terrifiant ! Pourquoi ?

« Tous nos rêves sont terrifiants. »

Après dix minutes de silence, elle a dit : « Ne me mens pas, Khalo. Dans mon rêve, je n’ai pas de jambes. C’est vrai, n’est-ce pas ? Je n’ai pas de jambes ? »

« Mais tu as dit que c’était un rêve. »

« Je n’aime pas ce rêve, Khalo. »

Je devais partir. Pendant dix longues minutes, j’ai pleuré et pleuré. Accablée par les horreurs de ces derniers jours, je suis sortie de l’hôpital et je me suis retrouvée à errer dans les rues. Je me suis dit que nous pourrions transformer cette ville en plateau de tournage pour des films de guerre. Des films sur la Seconde Guerre mondiale et sur la fin du monde. Nous pourrions la louer aux meilleurs réalisateurs d’Hollywood. L’apocalypse à la demande. Qui aurait le courage de dire à Hanna, si loin à Ramallah, que sa seule sœur a été tuée ? Que sa famille avait été tuée ? J’ai téléphoné à ma collègue Manar et lui ai demandé de se rendre chez nous avec un couple d’amis pour essayer de retarder l’annonce de la nouvelle. « Mentez-lui », ai-je dit à Manar. « Dites que l’immeuble a été attaqué par des F-16 mais que les voisins pensent que Huda et Hatem étaient dehors à ce moment-là. N’importe quel mensonge pourrait l’aider. »

Des tracts en arabe largués par des hélicoptères israéliens tombent du ciel. Ils annoncent que quiconque reste au nord de la voie d’eau Wadi sera considéré comme un partenaire du terrorisme, « ce qui signifie », écrit Atef, « que les Israéliens peuvent tirer à vue ». L’électricité est coupée. La nourriture, le carburant et l’eau commencent à manquer. Les blessés sont opérés sans anesthésie. Il n’y a pas d’analgésiques ni de sédatifs. Il rend visite à sa nièce Wissam, rongée par la douleur, à l’hôpital al-Shifa, qui lui demande une injection létale. Elle lui répond qu’Allah lui pardonnera.

« Mais il ne me pardonnera pas, Wissam.

« Je vais le lui demander, en ton nom », dit-elle.

Après les frappes aériennes, il rejoint les équipes de secours « sous le bourdonnement de grillons des drones que nous ne pouvions pas voir dans le ciel ». Un vers de T.S. Eliot, « un tas d’images brisées », lui trotte dans la tête. Les blessés et les morts sont « transportés sur des bicyclettes à trois roues ou traînés dans des charrettes par des animaux ».

« Nous avons ramassé des morceaux de corps mutilés et les avons rassemblés sur une couverture ; on trouve une jambe ici, une main là, tandis que le reste ressemble à de la viande hachée », écrit-il. « La semaine dernière, de nombreux habitants de Gaza ont commencé à écrire leur nom sur leurs mains et leurs jambes, au stylo ou au feutre indélébile, afin de pouvoir être identifiés lorsque la mort surviendra. Cela peut sembler macabre, mais c’est tout à fait logique : Nous voulons que l’on se souvienne de nous ; nous voulons que nos histoires soient racontées ; nous recherchons la dignité. Au moins, nos noms figureront sur nos tombes.L’odeur des corps non retrouvés sous les ruines d’une maison frappée la semaine dernière reste dans l’air. Plus le temps passe, plus l’odeur est forte ».

Les scènes qui l’entourent deviennent surréalistes. Le 19 novembre, 44e jour de l’agression, il écrit :

Un homme se dirige vers moi à cheval, le corps d’un adolescent mort en bandoulière sur la selle à l’avant. Il semble que ce soit son fils, peut-être. On dirait une scène d’un film historique, sauf que le cheval est faible et à peine capable de bouger. Il ne revient pas d’une bataille. Ce n’est pas un chevalier. Ses yeux sont pleins de larmes alors qu’il tient la petite cravache dans une main et la bride dans l’autre. J’ai envie de le photographier, mais l’idée me rend malade. Il ne salue personne. Il lève à peine les yeux. Il est trop absorbé par sa propre perte. La plupart des gens utilisent l’ancien cimetière du camp ; c’est le plus sûr et, bien qu’il soit techniquement plein depuis longtemps, ils ont commencé à creuser des tombes moins profondes et à enterrer les nouveaux morts sur les anciens – en gardant les familles ensemble, bien sûr.

Le 21 novembre, après un pilonnage incessant de chars, il décide de fuir le quartier de Jabaliya, au nord de Gaza, pour se rendre au sud, avec son fils et sa belle-mère, qui se déplace en fauteuil roulant. Ils doivent passer par les points de contrôle israéliens, où les soldats choisissent au hasard des hommes et des garçons de la file d’attente pour les mettre en détention.

« Des dizaines de corps jonchent les deux côtés de la route », écrit-il. « On dirait qu’ils pourrissent dans le sol. L’odeur est épouvantable. Une main se tend vers nous depuis la fenêtre d’une voiture incendiée, comme si elle demandait quelque chose, à moi en particulier. Je vois ce qui ressemble à deux corps sans tête dans une voiture – des membres et des parties précieuses du corps jetés à la poubelle et laissés à l’abandon ».

Il dit à son fils Yasser : « Ne regarde pas. Continue à marcher, mon fils.

Au début du mois de décembre, la maison familiale est détruite par une frappe aérienne.

« La maison dans laquelle un écrivain grandit est un puits dans lequel il peut puiser de la matière. Dans chacun de mes romans, chaque fois que je voulais dépeindre une maison typique du camp, j’évoquais la nôtre. Je déplaçais un peu les meubles, je changeais le nom de l’allée, mais de qui je me moquais ? C’était toujours notre maison ».

« Toutes les maisons de Jabalya sont petites. Elles sont construites au hasard et ne sont pas faites pour durer. Ces maisons ont remplacé les tentes dans lesquelles des Palestiniens comme ma grand-mère Eisha ont vécu après les déplacements de 1948. Ceux qui les ont construites ont toujours pensé qu’ils retourneraient bientôt dans les belles et spacieuses maisons qu’ils avaient laissées derrière eux dans les villes et les villages de la Palestine historique. Ce retour n’a jamais eu lieu, malgré nos nombreux rituels d’espoir, comme la sauvegarde de la clé de l’ancienne maison familiale. L’avenir ne cesse de nous trahir, mais le passé nous appartient ».

« Bien que j’aie vécu dans de nombreuses villes à travers le monde et que j’en aie visité beaucoup d’autres, cette petite maison délabrée est le seul endroit où je me suis senti chez moi », poursuit-il. Mes amis et collègues me demandaient toujours : « Pourquoi ne vis-tu pas en Europe ? Pourquoi ne vis-tu pas en Europe ou en Amérique ? Vous en avez la possibilité. Mes étudiants m’ont répondu : Pourquoi êtes-vous retourné à Gaza ? Ma réponse était toujours la même : « Parce qu’à Gaza, dans une ruelle du quartier Saftawi de Jabalya, se trouve une petite maison qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde ». Si, le jour du Jugement dernier, Dieu me demandait où j’aimerais être envoyé, je n’hésiterais pas à dire : « À la maison ». Aujourd’hui, il n’y a plus de maison ».

Atef est désormais coincé dans le sud de la bande de Gaza avec son fils. Sa nièce a été transférée dans un hôpital en Égypte. Israël continue de pilonner Gaza, faisant plus de 20 000 morts et 50 000 blessés. Atef continue d’écrire.

L’histoire de Noël est celle d’une femme pauvre, enceinte de neuf mois, et de son mari, contraints de quitter leur maison de Nazareth, dans le nord de la Galilée. La puissance romaine occupante a exigé qu’ils se fassent recenser à Bethléem, à 90 miles de là. Lorsqu’ils arrivent, il n’y a plus de chambres. Elle accouche dans une étable. Le roi Hérode, qui a appris par les mages la naissance du Messie, ordonne à ses soldats de chasser tous les enfants de deux ans et moins de Bethléem et des environs et de les assassiner. Un ange avertit Joseph dans un rêve qu’il doit s’enfuir. Le couple et le nourrisson s’échappent sous le couvert de l’obscurité et parcourent les 40 miles qui les séparent de l’Égypte.

Au début des années 1980, je me trouvais dans un camp de réfugiés guatémaltèques qui avaient fui la guerre pour se réfugier au Honduras. Les paysans et leurs familles, vivant dans la crasse et la boue, leurs villages et leurs maisons brûlés ou abandonnés, décoraient leurs tentes avec des bandes de papier coloré pour célébrer le massacre des Innocents.

« Pourquoi ce jour est-il si important ? ai-je demandé.

« C’est ce jour-là que le Christ est devenu un réfugié », m’a répondu un paysan.

L’histoire de Noël n’a pas été écrite pour les oppresseurs. Il a été écrit pour les opprimés. Nous sommes appelés à protéger les innocents. Nous sommes appelés à défier la puissance occupante. Atef, Refaat et ceux qui, comme eux, nous parlent au péril de leur vie, se font l’écho de cette injonction biblique. Ils parlent pour que nous ne restions pas silencieux. Ils parlent pour que nous prenions ces mots et ces images et que nous les brandissions face aux principautés du monde – les médias, les politiciens, les diplomates, les universités, les riches et les privilégiés, les fabricants d’armes, le Pentagone et les groupes de pression israéliens – qui orchestrent le génocide à Gaza. Le Christ enfant n’est pas couché aujourd’hui dans la paille, mais dans un tas de béton brisé.

Le mal n’a pas changé au cours des millénaires. La bonté non plus.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.