Étiquettes

par Patrick Lawrence

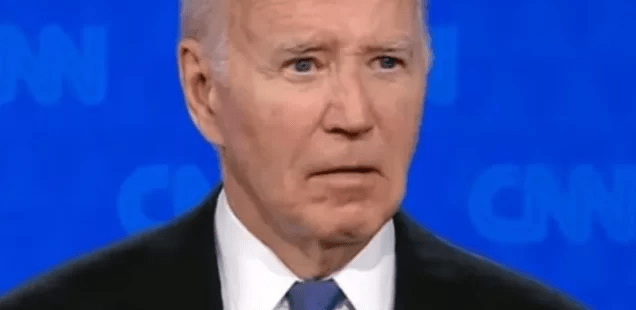

Lorsque je me suis réveillé samedi matin, mes pensées sont revenues une décennie en arrière, lorsque mes frères et sœurs et moi-même avons comploté pour arracher les clés de voiture de notre père de ses mains frêles et instables. Regarder Joe Biden dans une interview télévisée vous fait cet effet. « Je dirige le monde », telle est l’une des remarques les plus insondables que notre bouillonnant président a prononcées vendredi soir lors d’un échange de 22 minutes avec George Stephanopoulos, de la chaîne ABC. C’est une pensée effrayante, et Dieu merci, elle est illusoire. Mais quelqu’un d’aussi déconnecté du monde qu’il pense diriger ne devrait pas diriger quoi que ce soit.

Si j’étais Jill Biden – le Dr Jill Biden – je saisirais les clés de la Corvette 67 et les cacherais au fond d’un tiroir de la cuisine.

L’interview de Stephanopoulos était censée commencer à réparer les dégâts presque fatals causés lors du « débat » du 27 juin entre Biden et Donald Trump. Elle devait permettre aux Américains de le croire lorsqu’il a déclaré : « C’était un mauvais épisode. Rien n’indique qu’il s’agisse d’un état grave ». Cela devait le rendre crédible en tant que seul homme capable de battre Trump en novembre, le seul homme capable de maintenir l’OTAN, d’apporter la paix au Moyen-Orient, de faire croître l’économie, de « sauver la démocratie », d’offrir des soins de santé à tout le monde – le seul homme, le seul homme.

Je pense depuis longtemps que le défaut tragique de Biden en tant qu’homme public est de croire qu’il peut mentir, déformer les faits et raconter des conneries de manière extravagante et que les gens le croiront tant qu’il continuera à mentir, à déformer les faits et à raconter des conneries. Mais je ne l’ai jamais considéré comme le Walter Mitty de notre époque – un homme qui vit enveloppé dans les rêves qu’il préfère à la réalité. Aujourd’hui, c’est le cas.

Cet homme n’est plus du tout le même. Il se propose maintenant de mentir, de déformer les faits et de raconter des conneries à propos de ce que 50 millions de personnes ont vu lors de sa rencontre avec Trump et, le week-end dernier, lorsqu’il s’est assis avec Stephanopoulos dans la bibliothèque d’une école secondaire du Wisconsin.

« Et avez-vous regardé le débat après ? lui a demandé Stephanopoulos au début de leur entretien. Biden : « Je ne pense pas l’avoir fait, non ».

Pourquoi l’aurait-il fait ? Nous venons de voir directement qui a été Biden tout au long de sa carrière politique. Pour chaque version inventée de ce qu’il a été ou de ce qu’il est – marcheur pour les droits civiques, héros anti-apartheid, conducteur d’un 18 roues pour l’amour du ciel – il y a un déni implicite, un refus d’admettre ou de nous laisser voir qui il est réellement. Biden, en raison d’un sentiment d’infériorité enfoui, a passé sa vie à se prouver à lui-même et aux autres. D’un certain point de vue, ce à quoi nous assistons aujourd’hui est un châtiment attendu depuis longtemps. Il se tient devant nous tel qu’il est.

« J’ai affronté Big Pharma. Je les ai battus », a déclaré M. Biden à son interlocuteur. Et plus tard : « C’est moi qui ai fait taire Poutine ». Et plus loin encore : « Qui sera en mesure d’être en mesure de maintenir le bassin du Pacifique dans une position qui nous permette au moins d’écraser la Chine ? Qui va le faire ? Qui a cette portée ? »

J’invite dans le fil des commentaires tous ceux qui peuvent trouver une seule chose vraie dans ces citations. Le mieux que l’on puisse dire est que c’est une question de temps, et l’on espère qu’il n’y en aura pas beaucoup, avant que le public américain n’ait plus à supporter le flot ininterrompu d’affabulations sur lequel Biden s’est appuyé pendant un demi-siècle dans la vie publique.

Paul Krugman, qui est passé du statut de lauréat du prix Nobel à celui de flagorneur du Parti démocrate, a qualifié Biden de « meilleur président de ma vie d’adulte » dans sa chronique du New York Times le matin suivant le débat du 27 juin. Tom Friedman, dans le même espace : « Biden est un homme bon et un bon président ». Et parmi les personnes rapportées plutôt que les rapports, Alexandria Ocasio-Cortez appelle Biden « l’un des présidents les plus réussis de l’histoire moderne de l’Amérique. » Tous ont ensuite exhorté Biden à rendre ses clés de voiture.

C’est l’enfer. Ces personnes sont autant dans le déni que Biden. Un peu d’humour est souvent de mise dans ce genre de cas, d’accord, mais pas dans celui de Biden. Il est déjà responsable d’un taux de mortalité à six chiffres en Ukraine et de la participation directe des États-Unis au génocide du peuple palestinien. Ce que les Krugman et Friedman parmi nous sont en train de faire est le summum de l’irresponsabilité compte tenu de ce qui reste à faire.

Le meilleur président de notre temps ? Un homme bon et un bon président ? Il s’agit là d’un numéro de claquettes sur Yankee Doodle Dandy, habituel pour les médias lorsqu’un président est sur le point de quitter la scène, mais dans le cas présent, il s’agit d’une utilisation honteuse de l’influence considérable que ces personnes exercent. Soyons clairs sur ce qu’ils font, et, à mon avis, avec la plus grande intention : C’est ainsi que ceux qui sont bien payés pour commenter dans les grands médias détournent l’attention du public sur le bilan de – je dirai – le pire président de mon vivant, et je suis conscient de la concurrence pour cette distinction.

M. Biden a conduit le monde au bord d’une troisième guerre mondiale qu’il prétend vouloir éviter. Il a amené les États-Unis à tirer inconsidérément sur la lune dans le cadre de leur long effort de destruction de l’Union soviétique et, à présent, de la Fédération de Russie. Son régime fait marcher de force ses clients du Pacifique – les Coréens, les Japonais, les Philippins, les Australiens – vers une confrontation catastrophique avec la Chine. Il a entraîné l’Amérique et son peuple dans un gouffre moral alors que, bien rémunéré par le lobby israélien, il encourage activement – sans tenir compte des professions de désapprobation – la nation la plus barbare du monde à massacrer un peuple entier.

Cet inventaire d’erreurs et d’échecs devrait conduire les esprits raisonnables et sans compromis à deux conclusions. Premièrement, Joe Biden ne devrait pas être le prochain président de cette nation ; il devrait être écarté de la vie politique le plus rapidement possible, et deuxièmement, Joe Biden n’aurait jamais dû être le premier président de cette nation. Des malhonnêtes comme Paul Krugman, et ils sont légion, n’ont pas à gloser sur les dégâts considérables que cet homme a causés à l’Amérique, aux Américains et au monde entier.

Il est étonnant de regarder et d’écouter le Parti démocrate et les médias qui lui sont étroitement liés, les sourcils moites, se demander toutes les heures comment résoudre le gâchis absolu qu’ils ont créé en soutenant la présidence de Biden et en prétendant – et ce depuis la campagne de 2020 – qu’un homme qui n’en est qu’à ses débuts était apte à assumer la fonction la plus puissante du monde. Doit-il rester ou partir ? Qui doit en décider ? Qui sera le prochain ? Qui recevra les dons de la campagne ? Le New Yorker vient de publier un article intitulé « C’est pour cela que le 25e amendement a été conçu ».

Et c’est à cela qu’est arrivé le discours public américain.

Aucune honte, aucune gêne dans ces milieux dominants pour avoir bêtement surinvesti dans une personnalité politique non qualifiée parce que la machine démocrate a opté pour Biden il y a quatre ans pour des raisons que peu d’entre nous comprendront jamais. Et aucun n’a couvert l’inaptitude de M. Biden à ses fonctions au cours des années qui ont suivi son élection. J’ai déjà noté le flot instantané d’éditoriaux et d’articles d’opinion post-débat appelant à la démission ou à la destitution de M. Biden. Et, pour les accompagner, nous recevons maintenant autant d’articles de presse qui rapportent soudainement que, oui, les infirmités non mentionnées jusqu’à présent étaient apparues il y a longtemps.

Que nous apprend cette volte-face du jour au lendemain ? Si vous savez lire, la réponse est évidente : trop de journalistes et de rédacteurs en chef, ayant peu de respect pour eux-mêmes ou pour leur profession, sans parler de leurs lecteurs et téléspectateurs, ont consciemment et délibérément dissimulé ce qu’ils savaient, et maintenant ils rapportent ce qu’ils savaient depuis toujours parce qu’on leur a dit que c’était bien de le faire.

« J’ai l’impression d’avoir été trompée », a déclaré au New York Post le 2 juillet Whitney Tilson, l’un de ces milliardaires de fonds spéculatifs qui pensent qu’inonder le processus politique d’argent est une forme vertueuse de liberté d’expression : « Biden et les gens qui l’entourent ont trompé le peuple américain ». Vingt-quatre heures avant le débat, cela aurait été une hérésie. Aujourd’hui, la vérité de Tilson est évidente.

Mais attention : la réalité de notre tromperie de masse aux mains de la machine démocrate et des médias corporatistes – il suffit de regarder – ne sera pas reconnue ni même mentionnée. À ce moment très, très important de l’histoire américaine, chaque vérité qu’il est maintenant acceptable de dire exige qu’une autre soit occultée.

Le 3 juillet au soir, l’Associated Press a publié un titre qui en dit beaucoup plus long que prévu. Mettons de côté le fait que « Biden à 81 ans : Souvent vif et concentré, mais parfois confus et oublieux » est un non-sens grotesque, un signe du déclin du journalisme à notre époque impériale tardive. C’est le sous-texte qui m’interpelle : Les élites au pouvoir dans ce pays sont en train de bafouiller. À quelques exceptions près, elles n’ont aucune idée de ce qu’il faut dire dans ce passage périlleux, pour la simple raison qu’il y a trop de choses à dire et que c’est trop important. S’il existe des antécédents à ce flottement et à cette agitation en haut lieu, ils ne se sont pas produits de mon vivant.

J’ai parlé de l’élite du pouvoir, en reprenant l’expression bien connue de C. Wright Mills, tirée de son livre de 1956 portant le même titre. Il me semble que la chute spectaculaire de Joe Biden nous donne une vision exceptionnellement claire d’une bonne partie de ces intérêts densément tissés. Ceux qui dirigent de facto les États-Unis – les autoritaires libéraux du Parti démocrate, l’État profond, toujours présent, toujours invisible, et « la classe des donateurs », comme les médias grand public désignent les personnes qui achètent les candidats et les élections – sont étonnamment visibles aujourd’hui, opérant au grand jour alors qu’ils déterminent la suite des événements. Il est remarquable de constater à quel point ce processus est rapporté avec désinvolture, comme s’il n’y avait rien de mal, rien d’anormal, rien qui ne doive nous troubler.

À mesure que le processus de destitution de Joe Biden progresse, je ne pense pas qu’il soit encore possible, en l’absence de l’auto-illusion compulsive qui sévit parmi nous, de prétendre que les États-Unis sont la démocratie qu’ils prétendent être d’après les documents que ceux qui sont au pouvoir prétendent défendre. Il est désormais trop évident que les délibérations frénétiques de la classe des donateurs – cette phrase répétée quotidiennement par des journalistes parfaitement honnêtes – sont ce qui détermine qui occupera les plus hautes fonctions de notre pays. Cessez de vous préoccuper des oligarques russes, pour l’amour du ciel. Ils ne nous concernent pas. Abordons maintenant sans détour la présence des nôtres au sommet de notre hiérarchie.

David Sirota, un libéral de l’intérieur de la tente qui s’intéresse aux nombreuses corruptions des démocrates, a publié l’autre jour un commentaire sur « X » qui va directement à une question corollaire :

C’est fou comme le parti démocrate dispose de tous ces processus démocratiques – primaires contestées, conventions ouvertes, etc. – que le parti essaie toujours de fermer, de bloquer et de contourner complètement… tout en faisant campagne comme le parti qui veut « protéger la démocratie ».

C’est exactement ce qu’il faut faire. Après avoir éviscéré les primaires habituelles du parti au printemps dernier afin que Joe Biden ne finisse pas par trébucher et bafouiller devant les électeurs démocrates, la perspective d’une convention ouverte à Chicago en août, au cours de laquelle un nouveau candidat serait choisi, est maintenant considérée comme follement rêveuse ou irresponsable ou comme une porte ouverte au « chaos » et à la « pagaille ». Je me souviens très bien des conventions des partis que je regardais à la télévision quand j’étais jeune : 50 délégations, chacune avec des pancartes sur les sondages indiquant le candidat qu’elle voulait voir à la Maison Blanche. Des débats animés, des disputes authentiques, des acclamations et des larmes : Ce sont les sons d’une démocratie bien vivante.

Pas cette fois-ci et peut-être plus jamais. Tout doit être coulé dans le béton avant la convention de Chicago, tout doit être prêt. Je vois deux raisons à cela : les machinations antidémocratiques du parti démocrate et la place antidémocratique des grands donateurs dans le système politique américain ne font qu’un.

Premièrement, les démocrates présentent un cas extrême de l’addiction à la certitude du risque zéro qui a pris racine chez les Américains depuis les victoires de 1945 et le début de la poursuite de la domination mondiale par la nation. Le pouvoir est le summum de l’aversion au risque, vous le constaterez si vous étudiez la question. Dans le cas présent, les élites des partis et ceux qui leur font des chèques doivent absolument exercer un contrôle sur les résultats politiques. Ils n’acceptent pas le risque inhérent à la politique démocratique qu’ils prétendent honorer.

Deuxièmement, à mon avis, cette insistance sur le contrôle total du processus de nomination reflète la détermination des démocrates à conserver la Maison Blanche, quel que soit le prix à payer pour le processus démocratique. Je trouve cela très inquiétant. Nous avons déjà constaté la volonté des démocrates de corrompre le système judiciaire, étatique et fédéral, pour cette cause. Nous les avons vus polluer délibérément le discours public, au point de le détruire plus ou moins, pendant les années du Russiagate. Et plus récemment, il y a les corruptions internes que David Sirota note. Cela vous rend-il confiant dans le fait que le parti abordera cette élection en novembre de manière tout à fait propre ? Je n’ai pas cette confiance, maudit que je suis par cette faculté malheureusement rare qu’est la mémoire.

De nombreux noms sont actuellement cités comme candidats potentiels pour remplacer Biden lorsqu’il aura démissionné ou qu’il aura reçu la canne de vaudeville. Le New York Times a publié une liste aussi complète que n’importe quelle autre. Regardez ces noms. Gavin Newsom, « un militant accompli ». Gretchen Whitmer, vice-présidente du Comité national démocrate. J.B. Pritzker, et là, un membre de la classe des donateurs entre dans le vif du sujet. Gina Raimondo, la secrétaire au commerce. Josh Shapiro, qui joue la carte de l’antisémitisme dès qu’il en a l’occasion. Ces candidats ont en commun l’efficacité de leurs attaques contre Donald Trump et donc la perspective de le battre en novembre. M. Pritzker, héritier de la fortune des hôtels Hyatt, se distingue « par ses insultes à couper au couteau contre M. Trump », comme le dit le Times.

Pourra-t-il ou pourra-t-elle triompher de M. Trump le 5 novembre ? Saura-t-il se faire accepter par les électeurs ? Tels sont les critères décisifs dans la recherche d’un remplaçant.

Considérez qui sont ces personnes. Ils sont tous gouverneurs, Mme Raimondo ayant été gouverneur de Rhode Island avant que M. Biden ne l’emmène à Washington il y a seulement trois ans. Considérez maintenant les circonstances, les grandes et périlleuses circonstances que M. Biden laissera à celui ou celle qui lui succédera. L’art de gouverner, ça vous dit quelque chose ?

Joe Biden, qui a occupé le portefeuille de l’Ukraine en tant que vice-président sous l’administration Obama, a joué un rôle déterminant dans le coup d’État que les États-Unis ont fomenté en Ukraine il y a dix ans et a ensuite apporté le soutien des États-Unis à un régime illégitime qui a attaqué ses propres populations civiles dans les provinces de l’Est pendant huit ans. Il a ensuite rejeté les propositions de la Russie visant à négocier des accords de sécurité pour l’après-guerre froide.

Après avoir cyniquement provoqué l’intervention militaire de la Russie il y a deux ans, les États-Unis soutiennent aujourd’hui un régime extravagamment corrompu dont l’armée dépend de dirigeants néo-nazis, alors qu’il mène une guerre ingagnable – une guerre déjà perdue selon moi – qui nous rapproche d’un échange nucléaire comme jamais auparavant dans l’histoire, si l’on compte la crise des missiles de Cuba.

La politique chinoise de Joe Biden a été une succession de gâchis depuis son entrée en fonction, lorsqu’Antony Blinken et Jake Sullivan, son secrétaire d’État et son conseiller à la sécurité nationale, ont entrepris d’aliéner le gouvernement de Xi avec une efficacité telle qu’on pourrait croire que c’était leur intention. Dans l’état actuel des choses, Pékin souhaite avoir le moins possible à faire avec les États-Unis. Les bévues du régime Biden, nées de l’inexpérience, de l’ignorance et de l’orgueil démesuré, ont beaucoup à voir avec la nouvelle détermination de la Chine à se détourner de l’Occident – comme l’a fait la Russie – en faveur de la construction d’un nouvel ordre mondial.

Gretchen Witmer, J.B. Pritzker ou d’autres dont les noms sont aujourd’hui d’actualité sont-ils à la hauteur de ces questions ? La crise au Moyen-Orient est de la même ampleur. Sont-ils les personnes dont les États-Unis ont besoin pour surmonter ce qui s’apparente aujourd’hui à la menace d’une nouvelle guerre ?

Je ne le vois pas. Et si je ne le vois pas, je n’entends personne dans les médias ou dans les hautes sphères de l’élite au pouvoir soulever ces questions. Le narcissisme dépasse l’entendement. Si ce pays doit prendre les clés de Joe Biden pour lui, il sera évident qu’il n’y a personne à qui il est raisonnable de les remettre.

J’en viens au cas de Kamala Harris. Pour être honnête, je m’étonne que le cas de Kamala Harris existe. Une femme, une femme de couleur et une femme asiatique-américaine tout à la fois : Voilà où mène la « politique de l’identité », dis-je à ceux qui sont tombés ou tombent encore dans le panneau. Elle conduit à un mannequin politique qui, selon toute apparence, n’a pas de vision. Jusqu’à présent, elle ne donne aucune indication qu’elle nourrit ne serait-ce qu’une seule conviction qui ne soit pas sujette à un changement ou à un abandon opportuniste.

Entre parenthèses, mon moment préféré de Kamala Harris a eu lieu lors de sa visite d’État au Viêt Nam, il y aura trois ans le mois prochain. Elle se trouvait devant l’ancien « Hilton de Hanoï » en l’honneur de John McCain, qui a résidé dans la prison vietnamienne en temps de guerre parce qu’il avait été abattu alors qu’il bombardait des usines et des populations civiles.

Étant donné que Mme Harris est présentée par de nombreux donateurs et personnalités du parti comme la candidate la plus probable et la meilleure pour remplacer M. Biden, il faut en conclure qu’elle représente l’idée que se font les démocrates de ce à quoi devrait ressembler la conduite de l’État américain : ne rien changer, continuer à faire ce qui a déjà été fait : Ne rien changer, continuer à faire ce qui a déjà été fait, ne pas avoir besoin de répondre à de nouvelles circonstances, obliger l’État à la sécurité nationale. Il y a plusieurs choses à en conclure. Tout d’abord, la structure de pouvoir démocrate, si elle donne l’investiture à Harris, nettoiera un gâchis tout en en créant un autre qui pourrait – et c’est presque certain – s’avérer pire.

Sur le plan politique, je ne vois pas en quoi un ticket Harris – et Dieu sait qui serait son veep – aurait la moindre chance de l’emporter sur Trump en novembre. Bien que je ne sois pas un sondeur ou un lecteur professionnel de l’humeur nationale, « Votez bleu, quel que soit le candidat », aussi insensé soit-il, ne me semble pas suffisamment convaincant pour porter Kamala Harris jusqu’au 1600 Pennsylvania Avenue.

Plus important encore qu’une telle erreur de calcul, pouvons-nous interpréter une nomination de Harris comme autre chose qu’un aveu que l’État profond dirige désormais les États-Unis et que le président n’est guère plus qu’une figure de proue préservant l’illusion de la démocratie américaine ? Beaucoup de gens ont avancé cet argument avant le gâchis Biden, en particulier lorsque l’État de sécurité nationale et ses divers appendices ont conspiré pour subvertir Trump le candidat, puis Trump le président. La « présidente Kamala Harris » institutionnaliserait effectivement cette réalité.

La nature hermétique du discours du courant démocrate dominant à l’aube de l’ère post-Biden montre suffisamment que ces gens se battent pour le pouvoir pour le plaisir du pouvoir. Les États-Unis continueront d’aller d’échec en échec, car l’État profond sous le régime de Harris, s’il devait voir le jour, opère avec encore plus de liberté de contrôle politique qu’il n’en a aujourd’hui. Quant à Harris en tant que figure de proue, à quel moment l’impatience du monde face au « leadership mondial de l’Amérique » se transformera-t-elle en un rire amer ?

Compte tenu de toutes ces questions, je me souviens avoir pensé, dès que Biden a annoncé qu’il briguerait un second mandat, en avril de l’année dernière, qu’il n’arriverait jamais jusqu’au jour de l’élection : Il n’était pas à la hauteur des exigences d’une campagne, son entourage le protégeait déjà du regard du public et, surtout, je ne voyais tout simplement pas comment il pourrait tenir le coup lors d’un débat présidentiel, et il devrait y en avoir au moins un.

Quel était le plan ? Cette question semblait évidente. J’ai notamment envisagé la possibilité que la candidature de Biden pour quatre années supplémentaires soit une ruse, une feinte. Se pourrait-il que M. Biden se déclare et, à un moment donné, se retire à dessein, faisant ainsi office de cheval de Troie d’où jaillirait Kamala Harris ?

« Je ne pousserai pas plus loin cette question, mais j’en défends la légitimité. Elle expliquerait certainement, entre autres choses, l’emballement immédiat après le débat du 27 juin : Prêt, prêt, action.

Joe Biden s’est annoncé comme un président de transition, et il le prouvera. Un nouveau chapitre du déclin de l’Amérique s’ouvre maintenant, la qualité des prétendus dirigeants de la nation atteint un nouveau plancher, une oligarchie opère maintenant ouvertement. Que reste-t-il ? « L’Amérique est la seule nation fondée sur un credo », observait G.K. Chesterton, journaliste, romancier et critique anglais, dans What I Saw in America (Ce que j’ai vu en Amérique). Ce livre a été publié en 1922. L’Amérique a-t-elle encore un credo à respecter ?

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.