Étiquettes

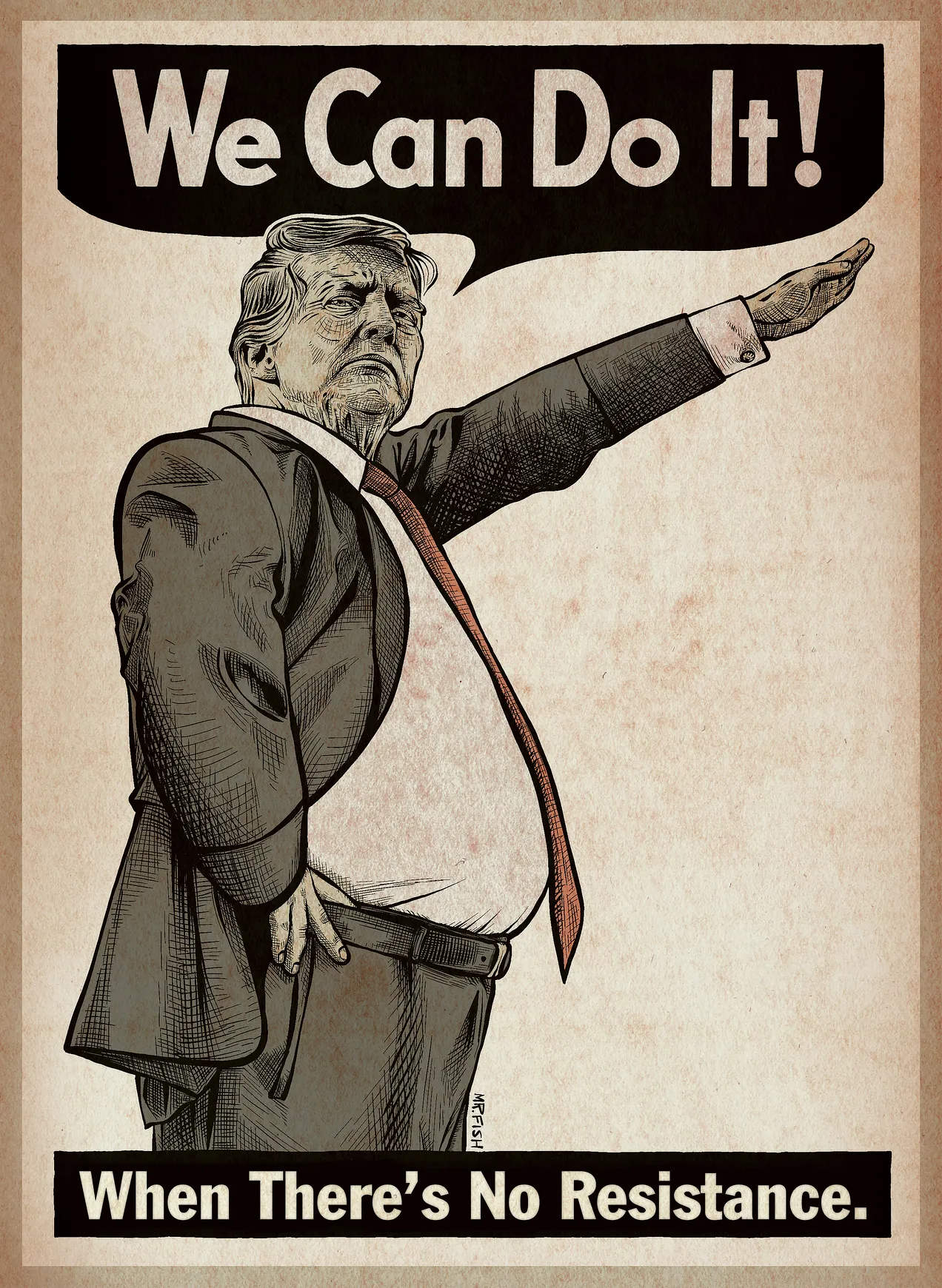

Le Parti démocrate et ses alliés libéraux refusent d’appeler à une mobilisation massive et à des grèves — les seuls outils capables de contrecarrer l’autoritarisme émergent de Trump —, craignant d’être eux aussi balayés.

Par Chris Hedges

Le seul espoir de nous sauver de l’autoritarisme de Trump réside dans les mouvements de masse. Nous devons construire des centres de pouvoir alternatifs — notamment des partis politiques, des médias, des syndicats et des universités — afin de donner une voix et un pouvoir d’action à ceux qui ont été privés de leur pouvoir par nos deux partis au pouvoir, en particulier la classe ouvrière et les travailleurs pauvres. Nous devons mener des grèves pour paralyser et contrecarrer les abus commis par l’État policier émergent. Nous devons défendre un socialisme radical, qui consiste notamment à réduire les 1 000 milliards de dollars dépensés pour l’industrie de la guerre et à mettre fin à notre dépendance suicidaire aux combustibles fossiles, et à améliorer la vie des Américains mis au rebut dans les décombres de l’industrialisation, de la baisse des salaires, de la dégradation des infrastructures et des programmes d’austérité paralysants.

Le Parti démocrate et ses alliés libéraux dénoncent la consolidation du pouvoir absolu par la Maison Blanche de Trump, les violations constitutionnelles répétées, la corruption flagrante et la déformation des agences fédérales – notamment le ministère de la Justice et l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) – en chiens d’attaque pour persécuter les opposants et les dissidents de Trump. Il avertit que le temps presse. Mais dans le même temps, il refuse catégoriquement d’appeler à des mobilisations de masse susceptibles de perturber les rouages du commerce et de l’État. Il traite comme des parias la poignée de politiciens du Parti démocrate qui s’attaquent aux inégalités sociales et aux abus de la classe milliardaire, notamment Bernie Sanders et Zohran Mamdani. Il ignore allègrement les préoccupations et les revendications des électeurs ordinaires du Parti démocrate, les réduisant à de simples accessoires jetables lors des rassemblements, des réunions publiques et des conventions.

Le Parti démocrate et la classe libérale sont terrifiés par les mouvements de masse, craignant, à juste titre, d’être eux aussi balayés. Ils se bercent d’illusions en pensant pouvoir nous sauver du despotisme tout en s’accrochant à une formule politique dépassée, en présentant des candidats insipides et inféodés aux grandes entreprises, tels que Kamala Harris ou la candidate démocrate et ancienne officière de marine qui se présente au poste de gouverneur du New Jersey, Mikie Sherrill. Ils s’accrochent à l’espoir vain que le fait d’être contre Trump comblera le vide laissé par leur manque de vision et leur servilité abjecte envers la classe des milliardaires.

Un sondage Washington Post-ABC News/Ipsos, résumé par le Washington Post sous le titre « Les électeurs désapprouvent largement Trump mais restent divisés sur les élections de mi-mandat, selon un sondage » — a révélé que 68 % des personnes interrogées estiment que les démocrates sont déconnectés des aspirations des électeurs, 63 % disant la même chose de Trump.

« À un an des élections de mi-mandat de 2026, rien n’indique que les impressions négatives sur la performance de Trump aient profité au Parti démocrate, les électeurs étant presque également répartis entre leur soutien aux démocrates et aux républicains », peut-on lire dans le résumé du Washington Post.

Dans une démocratie capitaliste, la classe libérale est conçue pour fonctionner comme une soupape de sécurité. Elle rend possible une réforme progressive. Mais, dans le même temps, elle ne remet pas en cause ni ne conteste les fondements du pouvoir. En contrepartie, la classe libérale sert de chien d’attaque pour discréditer les mouvements sociaux radicaux. La classe libérale est donc un outil utile. Elle confère une légitimité au système. Elle entretient la croyance que la réforme est possible.

Les oligarques et les grandes entreprises, terrifiés par la mobilisation de la gauche dans les années 1960 et 1970 — ce que le politologue Samuel P. Huntington a appelé « l’excès de démocratie » de l’Amérique — ont entrepris de créer des contre-institutions afin de délégitimer et de marginaliser les détracteurs du capitalisme et de l’impérialisme. Ils ont acheté l’allégeance des deux partis politiques au pouvoir. Ils ont imposé l’obéissance au néolibéralisme au sein des universités, des agences gouvernementales et de la presse. Ils ont neutralisé la classe libérale et écrasé les mouvements populaires. Ils ont lâché le FBI sur les manifestants anti-guerre, le mouvement des droits civiques, les Black Panthers, l’American Indian Movement, les Young Lords et d’autres groupes qui donnaient du pouvoir aux opprimés. Ils ont brisé les syndicats, laissant 90 % de la main-d’œuvre américaine sans protection syndicale. Les détracteurs du capitalisme et de l’impérialisme, tels que Noam Chomsky et Ralph Nader, ont été mis sur liste noire. La campagne, présentée par Lewis F. Powell Jr. dans son mémorandum de 1971 intitulé « Attack on American Free Enterprise System » (Attaque contre le système américain de libre entreprise), a déclenché un coup d’État progressif des entreprises, qui, cinq décennies plus tard, est achevé.

Les différences entre les deux partis au pouvoir sur des questions de fond — telles que la guerre, les réductions d’impôts, les accords commerciaux et l’austérité — sont devenues indiscernables. La politique a été réduite à une farce, à des concours de popularité entre des personnalités fabriquées et à des batailles acrimonieuses autour de guerres culturelles. Les travailleurs ont perdu leurs protections. Les salaires ont stagné. L’esclavage pour dettes a explosé. Les droits constitutionnels ont été révoqués par décision judiciaire. Le Pentagone a consommé la moitié de toutes les dépenses discrétionnaires.

La classe libérale, plutôt que de s’opposer à cette offensive, s’est repliée sur un activisme de façade, axé sur le politiquement correct. Elle a ignoré la guerre des classes acharnée qui, sous l’administration démocrate de Bill Clinton, a vu environ un million de travailleurs perdre leur emploi dans le cadre de licenciements massifs liés à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en plus des 32 millions d’emplois estimés perdus en raison de la désindustrialisation au cours des années 1970 et 1980. Elle a ignoré la surveillance généralisée mise en place par le gouvernement en violation directe du quatrième amendement. Il a ignoré les enlèvements et les tortures – les « restitutions extraordinaires » – et l’emprisonnement de suspects de terrorisme dans des sites secrets, ainsi que les assassinats, même de citoyens américains. Il a ignoré les programmes d’austérité qui ont vu les services sociaux réduits à néant. Il a ignoré les inégalités sociales qui ont atteint leur niveau le plus extrême depuis plus de 200 ans, surpassant la cupidité vorace des barons voleurs.

La réforme de l’aide sociale proposée par Clinton, signée le 22 août 1996, a privé six millions de personnes, dont beaucoup de mères célibataires, de leurs allocations sociales en l’espace de quatre ans. Elle les a jetées à la rue, sans aide pour la garde des enfants, sans aide au logement et sans couverture médicale. Les familles ont été plongées dans la crise, luttant pour survivre avec plusieurs emplois payés 6 ou 7 dollars de l’heure, soit moins de 15 000 dollars par an. Mais elles faisaient encore partie des chanceuses. Dans certains États, la moitié des personnes rayées des listes d’aide sociale n’ont pas pu trouver de travail. Clinton a également réduit le budget de Medicare de 115 milliards de dollars sur une période de cinq ans et celui de Medicaid de 14 milliards de dollars. Le système pénitentiaire surpeuplé a dû faire face à l’afflux de pauvres, ainsi qu’aux malades mentaux abandonnés.

Les médias, détenus par des entreprises et des oligarques, ont assuré au public qu’il était prudent de confier ses économies à un système financier géré par des spéculateurs et des voleurs. Lors de la crise de 2008, les économies d’une vie ont été anéanties. Et puis ces médias, au service des annonceurs et des sponsors, ont rendu invisibles ceux dont la misère, la pauvreté et les griefs auraient dû être au centre de l’attention des journalistes.

Barack Obama, qui a levé plus de 745 millions de dollars – dont une grande partie provenait d’entreprises – pour se présenter à la présidence, a facilité le pillage du Trésor américain par les entreprises et les grandes banques après le krach de 2008. Il a tourné le dos à des millions d’Américains qui ont perdu leur maison à cause des saisies bancaires ou des saisies immobilières. Il a prolongé les guerres commencées par son prédécesseur George W. Bush. Il a tué l’option publique – la couverture médicale universelle – et a forcé le public à acheter son ObamaCare défectueux et à but lucratif – l’Affordable Care Act – une aubaine pour les industries pharmaceutiques et d’assurance.

Si le Parti démocrate s’était battu pour défendre la couverture médicale universelle pendant la fermeture du gouvernement, plutôt que de se contenter d’une demi-mesure visant à empêcher la hausse des primes de l’ObamaCare, des millions de personnes seraient descendues dans la rue.

Le Parti démocrate jette des miettes aux serfs. Il se félicite d’avoir accordé aux chômeurs le droit de maintenir leurs enfants sans emploi dans des régimes d’assurance maladie à but lucratif. Il adopte une loi sur l’emploi qui accorde des crédits d’impôt aux entreprises en réponse à un taux de chômage qui, si l’on inclut tous ceux qui sont coincés dans des emplois à temps partiel ou peu qualifiés mais qui sont capables et veulent faire plus, est sans doute plus proche de 20 %. Il oblige les contribuables, dont un sur huit dépend des bons alimentaires pour se nourrir, à débourser des milliards pour payer les crimes de Wall Street et les guerres sans fin, y compris le génocide à Gaza.

La défénestration de la classe libérale l’a réduite à des courtisans débitant des platitudes creuses. La soupape de sécurité s’est fermée. L’assaut contre la classe ouvrière et les travailleurs pauvres s’est accéléré. Il en a été de même pour la colère très légitime.

Cette rage nous a donné Trump.

L’historien Fritz Stern, réfugié de l’Allemagne nazie, a écrit que le fascisme est l’enfant bâtard d’un libéralisme en faillite. Il voyait dans notre aliénation spirituelle et politique – qui s’exprimait par la haine culturelle, le racisme, l’islamophobie, l’homophobie, la diabolisation des immigrants, la misogynie et le désespoir – les germes d’un fascisme américain.

« Ils ont attaqué le libéralisme », a écrit Stern à propos des partisans des fascistes allemands dans son livre « The Politics of Cultural Despair » (La politique du désespoir culturel), « parce qu’il leur semblait être le principe fondamental de la société moderne ; tout ce qu’ils redoutaient semblait en découler : la vie bourgeoise, le manchesterisme [capitalisme libéral], le matérialisme, le parlement et les partis, l’absence de leadership politique. Plus encore, ils percevaient dans le libéralisme la source de toutes leurs souffrances intérieures. Ils éprouvaient un ressentiment lié à la solitude ; leur seul désir était une nouvelle foi, une nouvelle communauté de croyants, un monde avec des normes fixes et sans doutes, une nouvelle religion nationale qui unirait tous les Allemands dans l’ . Tout cela, le libéralisme le refusait. C’est pourquoi ils haïssaient le libéralisme, le blâmant de les avoir transformés en parias, de les avoir déracinés de leur passé imaginaire et de leur foi. »

Richard Rorty, dans son dernier livre publié en 1999, « Achieving Our Country », savait également où nous allions. Il écrit :

Les membres des syndicats et les travailleurs non qualifiés non syndiqués se rendront tôt ou tard compte que leur gouvernement n’essaie même pas d’empêcher la baisse des salaires ou l’exportation des emplois. À peu près au même moment, ils se rendront compte que les cols blancs des banlieues, eux-mêmes terrifiés à l’idée d’être licenciés, ne se laisseront pas taxer pour fournir des prestations sociales à qui que ce soit d’autre.

À ce moment-là, quelque chose va se briser. L’électorat non suburbain décidera que le système a échoué et se mettra à chercher un homme fort à élire, quelqu’un qui leur garantira qu’une fois élu, les bureaucrates suffisants, les avocats rusés, les vendeurs d’obligations surpayés et les professeurs postmodernistes ne feront plus la loi. Un scénario similaire à celui du roman de Sinclair Lewis, It Can’t Happen Here, pourrait alors se produire. Car une fois qu’un homme fort aura pris le pouvoir, personne ne pourra prédire ce qui se passera. En 1932, la plupart des prédictions sur ce qui se passerait si Hindenburg nommait Hitler chancelier étaient beaucoup trop optimistes.

Une chose qui risque fort de se produire est que les acquis obtenus au cours des quarante dernières années par les Noirs et les métis américains, ainsi que par les homosexuels, seront réduits à néant. Le mépris jovial envers les femmes reviendra à la mode. Les mots « nègre » et « youpin » seront à nouveau entendus sur le lieu de travail. Tout le sadisme que la gauche universitaire a tenté de rendre inacceptable pour ses étudiants reviendra en force. Tout le ressentiment que les Américains peu éduqués éprouvent à l’égard des diplômés universitaires qui leur dictent leurs manières trouvera un exutoire.

Les outils démocratiques du changement – se présenter aux élections, faire campagne, voter, faire pression et signer des pétitions – ne fonctionnent plus. Les forces corporatistes et les oligarques ont pris le contrôle de nos systèmes politiques, éducatifs, médiatiques et économiques. Ils ne peuvent être éliminés de l’intérieur.

Le Parti démocrate n’est qu’un appendice vide de sens.

Nos institutions capturées, soumises aux riches et aux puissants, capitulent devant l’autoritarisme de Trump. Tout ce qui nous reste, c’est une désobéissance civile non violente et perturbatrice. Des mouvements de masse. Une politique radicale. La rébellion. Une vision socialiste qui contrecarre le poison du capitalisme débridé. Seul cela peut contrecarrer l’État policier de Trump et nous débarrasser de la classe libérale incompétente qui le soutient.